नम्रता गोल्याण.

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। यह मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि भारत के हृदय की धड़कन है। यह उस दृष्टि का उद्घोष है जिसमें समूची सृष्टि के कल्याण की कामना समाई है। भारत केवल एक भूगोल नहीं, यह एक जीवित चेतना है। वह चेतना, जिसने युगों-युगों तक वेदों की ऋचाओं को गाया, उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों को खोजा, महाभारत और रामायण के माध्यम से धर्म, नीति और जीवन के आदर्श गढ़े। यह वही भूमि है जिसने योग और ध्यान से मनुष्य को भीतर की यात्रा कराई, आयुर्वेद से स्वास्थ्य का विज्ञान दिया, गणित और खगोल से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया, और दर्शन से जीवन को गहरी अर्थवत्ता प्रदान की।

आज दुनिया में चकाचौंध बढ़ गई है। तकनीक ने हमें आकाश छूने का सामर्थ्य दिया है, पर भीतर का आकाश धुंधला हो चला है। हमारे पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, पर मन की शांति खो गई है। हमारे पास सूचनाओं का महासागर है, पर ज्ञान की प्यास बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में प्राचीन भारतीय ज्ञान हमें ठहरकर सोचने, भीतर झांकने और जीवन को समग्र रूप से देखने की दृष्टि देता है।

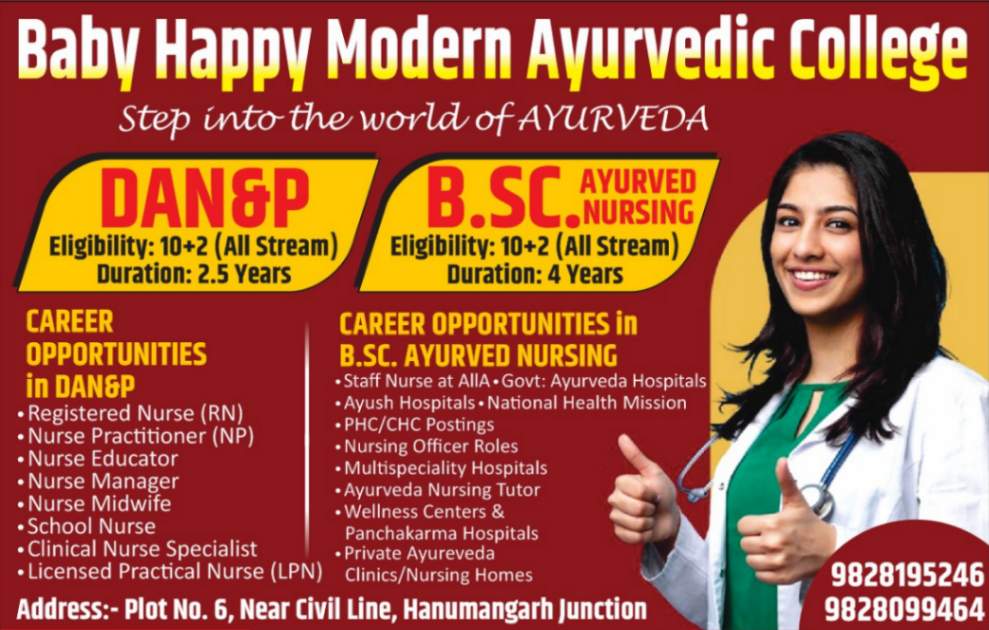

उदाहरण के लिए, आयुर्वेद, जिसे ‘जीवन का विज्ञान’ कहा गया है, केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण प्रणाली है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन को स्वास्थ्य का आधार मानता है। इसके अनुसार हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट प्रकृति होती है जो तीन दोषों, वात, पित्त और कफ से मिलकर बनती है।

आज की जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा आदि, जिनका इलाज आधुनिक चिकित्सा केवल लक्षणों के आधार पर करती है, वहीं आयुर्वेद जड़ से समाधान देता है, भोजन, दिनचर्या, औषधियाँ और मानसिक संतुलन के माध्यम से।

इसी प्रकार योग और ध्यान आज केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रभावशाली उपाय बन चुके हैं। योग केवल शरीर को लचीला बनाने की क्रिया नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रणाली है जो आसनों, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करती है।

जब दुनिया भर में लोग तनाव, चिंता, डिप्रेशन, और जीवन में उद्देश्यहीनता का अनुभव कर रहे हैं, तब योग और ध्यान उन्हें भीतर की ओर देखने और आत्मिक स्थिरता पाने का मार्ग दिखाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी, और आज विश्व भर के स्कूलों, कार्यालयों और अस्पतालों में योग को अपनाया जा रहा है।

भारत की सांस्कृतिक सोच सदैव प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की रही है। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात पूरा संसार एक परिवार है, जैसे विचार न केवल आध्यात्मिक हैं, बल्कि आज के पर्यावरण संकट के समाधान की कुंजी भी हैं।

हमारे यहाँ नदियों, वृक्षों, पर्वतों और पशु-पक्षियों को पूज्य मानने की परंपरा रही है। यह दृष्टिकोण हमें प्रकृति के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाने की प्रेरणा देता है, जिससे उसका दोहन नहीं, संरक्षण होता है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याओं से जूझती दुनिया को इस दृष्टिकोण की सख्त ज़रूरत है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी भारत की संयुक्त परिवार प्रणाली, आपसी सहयोग और सामूहिक जीवन की भावना आज के एकाकी और तनावपूर्ण जीवन को संतुलन देने की क्षमता रखती है। जब व्यक्तिगत सफलता को ही सब कुछ मान लिया गया है, तब यह पुरानी सोच हमें याद दिलाती है कि असली समृद्धि सामूहिक सुख में है।

भारतीय दर्शन की गहराई भी विश्व में अद्वितीय है। वेदांत का ‘अहं ब्रह्मास्मि’ अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, केवल एक दार्शनिक कथन नहीं, बल्कि आत्म-बोध का मार्ग है। योग दर्शन आत्म-संयम और समाधि के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जबकि बौद्ध दर्शन करुणा और मध्य मार्ग को जीवन का सार मानता है। ऐसे विचार आज के उपभोक्तावादी और आत्म-केंद्रित समाज को एक नई दिशा दे सकते है। जहाँ बाहरी उपलब्धियों के साथ-साथ आंतरिक संतोष भी हो।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक और दार्शनिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि गणित, विज्ञान और तकनीक में भी अग्रणी रहा है। शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली, बीजगणित, त्रिकोणमिति कृ ये सभी भारत की देन हैं। आर्यभट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञों ने ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी आधुनिक गणित की नींव हैं। खगोलशास्त्र के क्षेत्र में ‘सूर्य सिद्धांत’ और ‘आर्यभटीय’ जैसे ग्रंथों में ग्रहों की गति, ग्रहण की गणना और पृथ्वी की गोल आकृति का वर्णन बहुत पहले ही किया जा चुका था। कुतुब मीनार परिसर में स्थित 1600 वर्ष पुराना लौह स्तंभ, जो आज तक ज़ंग नहीं खाया है, भारतीय धातु विज्ञान की श्रेष्ठता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

भाषा और कला के क्षेत्र में भी भारत ने अद्वितीय योगदान दिया है। संस्कृत भाषा, जिसे ‘देववाणी’ कहा जाता है, उसकी व्याकरण प्रणाली इतनी वैज्ञानिक है कि आज भी भाषाविज्ञानी पाणिनि की “अष्टाध्यायी” को आदर्श मानते हैं। इसी तरह, भरतमुनि का ‘नाट्यशास्त्र’ नाट्य, संगीत, नृत्य और अभिनय की बारीकियों को विज्ञान की तरह प्रस्तुत करता है।

प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी अत्यंत व्यापक और जीवनमूल्य आधारित थी। वहाँ केवल ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र, नैतिकता, प्रकृति के साथ सहजीवन और समाज सेवा को भी शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाता था।

इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराएँ किसी एक काल या जाति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि सार्वकालिक और सार्वभौमिक थीं। आज जब हम एक वैश्विक, तकनीकी और तीव्रगामी युग में प्रवेश कर चुके हैं, तब यह आवश्यक है कि हम इन मूल्यों को केवल अतीत की धरोहर समझकर संग्रहालयों में न रखें, बल्कि उन्हें अपनी शिक्षा प्रणाली, चिकित्सा पद्धति, सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत जीवन में सक्रिय रूप से अपनाएँ। यदि हम ऐसा कर सकें, तो भारत न केवल अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व कर सकेगा, बल्कि अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को दिशा देने वाला एक पथप्रदर्शक राष्ट्र भी बन सकेगा। ठीक वैसे ही, जैसे उसने प्राचीन काल में समस्त मानवता को ज्ञान, करुणा और चेतना का दीपक दिखाया था।